10月のピンクリボン月間を前に ― アメリカの「強いピンクリボン運動」から学べること

アメリカに住んで感じる「ピンクリボン運動の存在感」

もうすぐピンクリボン月間ですね。アメリカにいると、この時期になると街全体が「ピンク色」に染まっていくのを感じます。

ピンク色の商品やチャリティランの広告をあちこちで目にし、まさに社会全体で乳がん啓発を後押ししている雰囲気があります。

代表的な団体は Susan G. Komen と Breast Cancer Research Foundation (BCRF)。

どちらもNPOでありながら、圧倒的な資金力と認知度を持ち、活動のスケールは桁違いです。

日本人の私からしたら、あまりのすごさに圧倒され、ここ数年は「ピンクウォッシュ」と冷ややかに見ている部分もありました。

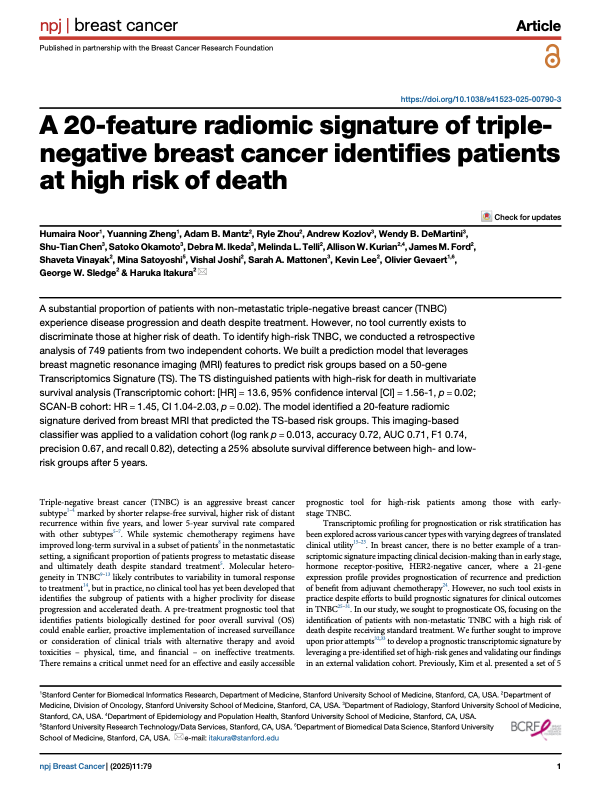

しかしスタンフォード大学で関わった研究がBCRFの助成を受けており、さらにその成果が今年 npj Breast Cancer (BCRFとNature Researchが共同で運営するオンライン専門誌)にpublishされたのです。このことで「自分も恩恵を受けていた」と感じ、少し意識が変わりました。

なぜアメリカでピンクリボン運動は成功しているのか?

日本のピンクリボン運動はどこか広がりに限界がある印象がありますが、アメリカでは社会に根付いたムーブメントになっています。

その理由を大きく分けると、以下の3点だと思います。

1. 企業が積極的に参画している

アメリカではCSR(企業の社会的責任)意識が高く、それが商品選択や企業ブランドにも直結します。そのため企業にとっても「社会貢献=ブランド価値の向上」につながり、ピンクリボンを活用した商品やキャンペーンが自然に受け入れられています。

たとえば Susan G. Komen は60以上の企業とパートナーシップを結び、共同商品やキャンペーンを通じて年間3,600万ドル以上を「寄付連動型マーケティング(Cause Marketing)」で集めています。企業と団体がWin-Winの関係を築いているのが特徴です。

2. 資金集めに成功している

・企業の大規模寄付・企業参画:

アメリカでは大手企業が乳がん支援のパートナーとして継続的に参画し、Cause-marketingや社員向けのチャリティプログラムを通じて資金を集めています。代表例として、エスティ ローダー カンパニーズは1992年からのブレストキャンペーンと財団活動を通じ、研究・教育・医療支援に1億1800万ドル(約176億円)超を拠出しており、そのうち約9300万ドル(約139億円)超がBCRFを通じた研究助成に使われています。

・団体と企業の連携(団体側のパートナーシップ):

BCRFやSusan G. Komenのような大規模団体は多数の企業と公式パートナーシップを結び、ブランド力や流通チャネルを使って寄付を募ります。団体側が「企業との共同プログラム」を設計し、消費者・企業・患者コミュニティが連動して資金を生む仕組みが形成されています。

・富豪・有名人の寄付と大口イベント:

BCRFなどは毎年、著名人やファッション・美容界の支援者を招いた高額寄付のためのランチやガラ(fundraising luncheons/galas)を開催しており、これが大口寄付や寄付文化の盛り上がりに寄与しています(例:BCRFの資金集めイベントにはデザイナーやメディア関係者が多数参加)。こうした場での大口寄付が研究助成の重要な財源となっています。

・個人寄付とマッチングギフト制度:「寄付は当たり前」という価値観が元々社会全体に根付いています。その上、アメリカの企業では、従業員の個人寄付に対して企業が同額または一定割合を上乗せする「マッチングギフト」制度が広く普及しています。フォーチュン500企業の約65%がマッチング制度を提供しており、マッチング寄付は年間数十億ドル規模の資金供給につながっています。

年間資金規模

・Susan G. Komen:約1億9500万ドル(約280億円)

・BCRF:約7000〜7500万ドル(約100億円)

3. 資金を広告・啓発活動に投資できる

潤沢な資金を背景に、大規模な広告・啓発活動を展開できるのも特徴です。

たとえば Susan G. Komen は収入の過半数(約51%)を教育・啓発活動に投じ、全国規模のキャンペーンやイベントを仕掛けています。結果として、社会的認知度が圧倒的に高まっています。

日本との違い

では、日本ではどうでしょうか。

乳がんや健康の話題は、まだ「個人的な問題」「医療の中の話題」にとどまりやすく、社会全体のテーマとしては広がりにくいのが現状です。

さらに、病気や女性の健康課題を広告や商品と結びつけることに慎重な傾向があり、活動の中心は学会やNPOに限られています。

また、寄付文化が十分に根付いていないため資金調達の幅も狭く、結果として活動は「患者団体や医療従事者の熱意とボランティア精神」に大きく依存しています。

そのため、アメリカのように社会全体を巻き込んだ大規模なムーブメントには発展しにくいのです。

一方でアメリカのピンクリボン運動は、寄付文化 × 企業のCSR意識 × 広告戦略という強固なエコシステムに支えられ、研究支援や患者サービスの拡充にまでつながっています。

日本でピンクリボン運動を広げるためにできること

乳がんは女性で最も多いがんであり、患者数は年々増加しています。死亡率も減るところにまで至っておらず、また患者層も、家庭や社会で中心的な役割を担う30〜40代女性も少なくありません。

日本もアメリカのようにもっと企業が協賛しやすい仕組みや、企業にとってのメリットを伴う「がん対策アクション」のような政策があってもいいのではないか、と感じています。

企業はさておき、日本でピンクリボン運動をもっと根付かせるために、私たち一人ひとりにできることは何でしょうか?

実は日本でも、「ピンクリボンウォーク」のイベントが毎年開催されています。

東京タワーなどのピンクライトアップを見に行き、SNSでシェアすることも立派なアクションのひとつです。

また、エスティ ローダー カンパニーズは日本でもピンクリボン商品を発売しています。

以前フェムテックジャパンのセミナーでお邪魔した、表参道の「ザ・ストリングス」ではピンクリボンフェスティバルを応援した可愛いケーキやドリンクもあるようです。

まずは身近なところから!

・イベントに参加する

・ピンクライトアップを見に行く

・ピンクの商品を手に取る

――小さなその一歩が、日本でのピンクリボン運動を育てる力になるのだと思います。

私も今年は何かしら参加してみようと思っています!

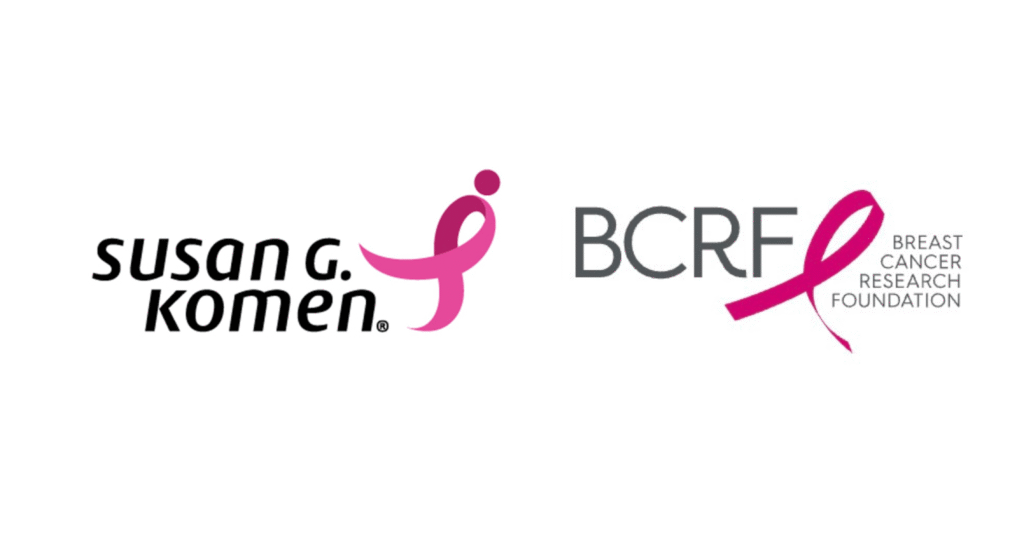

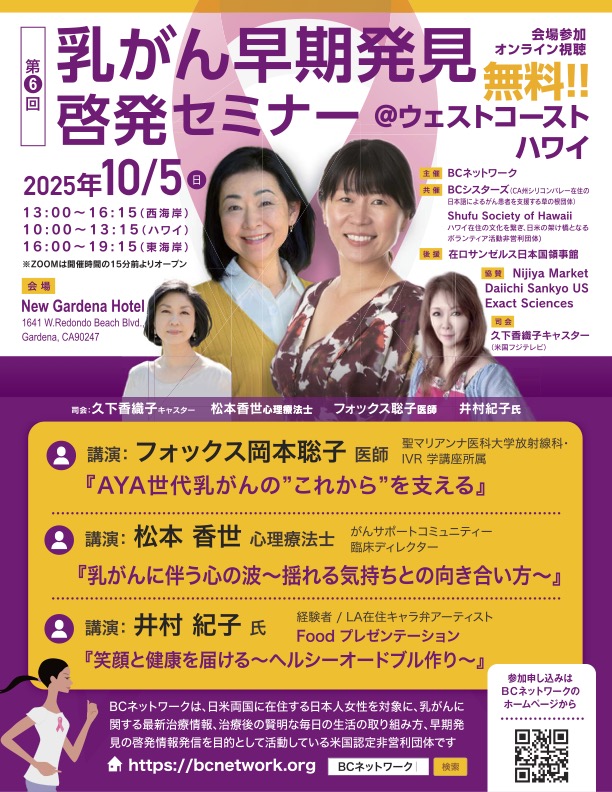

BCネットワークセミナー登壇

お申し込みはこちらから